当院の骨粗鬆症診療:カルシウムイオン(Ca²⁺)の体内動態について

今回は「骨粗鬆症」におけるカルシウムイオン(Ca²⁺)の体内動態について、詳しくお話しさせていただきます。骨粗鬆症は骨が脆くなり、骨折のリスクが高まる病気です。この病気の予防や治療において、カルシウムは非常に重要な役割を果たしています。体内のカルシウムの約99%は骨に蓄えられ、残りは血液や筋肉、神経、その他の臓器に存在します。このカルシウムイオンの動態を理解することは、骨粗鬆症の治療において欠かせません。本記事では、2024年度の医師国家試験の過去問を取り上げながら、より深く理解していただければと思います。

① カルシウム(Ca²⁺)の働き

カルシウムは単に骨を構成するだけでなく、体内で多くの重要な役割を担っています。例えば、骨の形成、筋肉の収縮、心拍のリズム維持、神経の伝達などです。カルシウムは生命活動の基本を支える重要な物質であるため、その動態を理解することが骨粗鬆症の治療にもつながります。

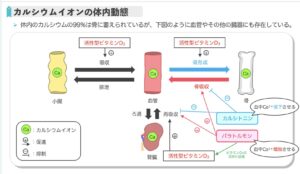

② カルシウムイオン(Ca²⁺)の体内動態

血中カルシウム濃度は非常に精密に調整されています。この調整は主にパラトルモン(PTH:副甲状腺ホルモン、上皮小体ホルモン)、やカルシトニンなどのホルモン、および活性型ビタミンD3(カルシトリオール)によって行われます。

● 血中Ca²⁺濃度が低下すると、副甲状腺からPTH(パラトルモン)が分泌され、骨からカルシウムを放出させる骨吸収を促進します。また、腎臓でカルシウムの再吸収も促進され、血中Ca²⁺濃度が上昇します。

● 血中Ca²⁺濃度が増加すると、甲状腺(傍濾胞細胞)からカルシトニンが分泌され、骨吸収が抑制され、腎臓でのカルシウム再吸収も抑制されます。これにより血中Ca²⁺濃度は低下します。

また、小腸におけるカルシウム吸収は、活性型ビタミンD3によって促進されます。このビタミンD3はカルシウムだけでなく、リン酸の吸収も助け、腎臓でのカルシウム再吸収を促進します。さらに、活性型ビタミンD3は骨形成を促進するため、骨粗鬆症の予防にも重要な役割を果たします。

Premiere Book Part.7:Micelle より転載

③ 骨粗鬆症関連の医師国家試験の紹介

骨粗鬆症に関する理解は、医師国家試験にも頻出のテーマです。今回も2024年度の過去問を取り上げ、実際の試験問題を通じて知識を確認しましょう。

118A3: 低カルシウム血症と低リン血症を同時にきたす病態はどれか。

a. 腫瘍性骨軟化症

b. 甲状腺機能亢進症

c.ビタミンD欠乏症

d. 副甲状腺機能低下症

e. 慢性腎臓病に伴うミネラル骨代謝異常

解説:

a. 腫瘍性骨軟化症:腫瘍から分泌されるFGF23(線維芽細胞増殖因子23)の増加により、血中のリンが低下します。FGF23は骨細胞で作られ、血中に分泌されるホルモンで、血中のリン濃度を低下させる働きがありますが、血清カルシウム値は正常です。

b. 甲状腺機能亢進症では、骨代謝が亢進し、血清カルシウム値およびリン値は通常、正常または高値を示します。

c. ビタミンD欠乏症では、カルシウムおよびリンの吸収障害により、低カルシウム血症と低リン血症が生じます。

d. 副甲状腺機能低下症:PTH(パラトルモン)の分泌が低下すると、尿細管でのカルシウム再吸収とリンの排泄が減少し、低カルシウム血症および高リン血症を呈します。

e. 慢性腎臓病に伴うミネラル骨代謝異常(CKD-MBD):慢性腎臓病では、活性型ビタミンDの合成が低下し、カルシウムの吸収が障害されます。その結果、血清カルシウムが低下し、副甲状腺ホルモンの分泌が促進され、リン濃度が高くなることがあります。

したがって、正しい答えはcです。

④ 当院の骨粗鬆症診療

当院では、骨粗鬆症をはじめとするさまざまな疾患に対し、日本内科学会総合内科専門医による質の高い診療を行っています。患者様一人ひとりに最適な治療法を提案し、生活習慣の改善を含めた包括的なケアを提供しています。骨粗鬆症の診断や治療に関しても、専門的な知識と経験を基にしたアプローチを行っており、安心してご相談いただけます。

骨粗鬆症についての、過去のくまのまえブログは下記を参照してください。