当院の骨粗鬆症診療:治療編④

今回は、骨粗鬆症における骨形成促進薬である副甲状腺ホルモン製剤についてお話しします。これまでの治療薬の分類を再度ご紹介いたしますので、こちらを参考にしてください。

表1:骨粗鬆症治療薬の分類

副甲状腺ホルモン製剤

副甲状腺ホルモン製剤は、遺伝子組み換え技術で作られたヒトパラトルモン製剤です。以下の2種類があります。

● 一般名:テリパラチド(先発品:テリボン)

用法・用量:1週間に1回56.5μgを皮下注射(医療機関で実施)、投与期間は最大24ヶ月

● 一般名:テリパラチド(先発品:フォルテオ)

用法・用量:1日に1回20μgを皮下注射(自宅で実施)、投与期間は最大24ヶ月

作用機序:

間欠的に投与することで、骨芽細胞(注1)の分化促進作用とアポトーシス(細胞死)抑制作用を示し、骨形成を促進します。この作用により、骨密度が増加し、骨折リスクが低減します。

注1:骨芽細胞の役割

骨芽細胞は、骨を形成する細胞(骨構成細胞)で、I型コラーゲンやオステオカルシンなどの有機基質を合成・分泌し、最終的に骨細胞に分化します。増殖能はありません。また、アルカリ性ホスファターゼを分泌して、合成したコラーゲン繊維にカルシウムとリン酸を沈着させ、骨を形成します。これを「骨基質の石灰化」といいます。

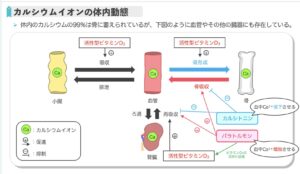

パラトルモンの作用について復習(表2):

パラトルモンは血中カルシウム濃度が低下すると分泌され、以下の働きをします:

1. 骨吸収促進作用:骨からカルシウムを放出し、血中カルシウム濃度を上昇させます。

2. 腎臓でのカルシウム再吸収促進:腎臓でカルシウムの再吸収を促進します。

このように、パラトルモンは通常の骨吸収を促進する作用と、間欠的投与によって骨形成を促進する作用を持ち、投与方法によりその効果が異なります。

表2:カルシウムイオンの体内動態

次回のブログ予告

次回のブログでは、骨代謝調節薬である活性型ビタミンD3製剤やビタミンK2製剤について詳しく解説します。

早期の対応が重要です

骨粗鬆症は早期に対応することが非常に重要です。少しでも気になる症状があれば、お早めにご相談ください。当院では、個別の状況に応じた最適な治療をご提案させていただきます。

参考文献

Premiere Book Part.7:Micelle

骨粗鬆症についての、過去のくまのまえブログは下記を参照してください。

① 「当院の骨粗鬆症診療:骨の構造・骨の代謝回転について」。

② 「当院の骨粗鬆症診療:カルシウムイオン(Ca²⁺)の体内動態について」。

③ 「当院の骨粗鬆症診療:ビタミンD3の活性化機序について」。

④ 「当院の骨粗鬆症診療:各論①」。

⑤ 「当院の骨粗鬆症診療:各論②」。

⑥ 「当院の骨粗鬆症診療:治療編①」。

⑦ 「当院の骨粗鬆症診療:治療編②」。

⑧ 「当院の骨粗鬆症診療:治療編③」。