🌟第54回 緑病診連携研究会に参加しました!

こんばんは。

本日、令和7年4月18日(金)20時30分より、「第54回 緑病診連携研究会」に参加してまいりました。会場は緑区休日診療所 大会議室で、多くの先生方が参加されていました。

今回の演題は、

🎓 「冠動脈疾患の地域連携~高コレステロール血症治療薬としてのLong-acting PCSK9産生阻害薬の有用性~」

ご講演は、藤田医科大学医学部 循環器内科学 准教授 村松 崇 先生でした。

村松先生は、私が研修医として循環器をローテーションしていた際にご指導いただいた先生であり、実は中学・高校の先輩でもあります。当時から非常に優秀な指導医で、臨床と教育の両面において尊敬する先生です。

今回は診療終了後に駆けつけて参加いたしましたが、生活習慣病である脂質異常症を積極的に診療している当院にとって、非常に有意義な内容でした。

🧠 本日の学び

🩺 LDLコレステロールと心血管疾患の関係

● 世界的には2017年以降、虚血性心疾患が死亡原因の第1位となっています。

● 冠動脈ステント治療(PCI)を受けた患者さんの約70%が脂質異常症を背景に持っているそうです。

● LDL-C(悪玉コレステロール)を1mg/dl下げることで、主要な心血管イベントのリスクが約0.56%低下するというメタ解析データも紹介されました。

● LDL-Cの値だけでなく、その状態がどれだけ長く続いたか(=暴露期間)も重要です。

→「LDL-C値 × 暴露期間 = プラーク量」という考え方は非常に印象に残りました。

✅ LDL-Cは心血管イベントの確立された危険因子。ガイドラインに基づく至適コントロールの重要性を再確認しました。

🔍 脂質管理における課題と新たな視点

● 現場では、「脂質管理のイナーシャ(惰性)」が存在します。

→ 薬剤やガイドラインへの理解不足、診療時間の制約、モニタリングの不十分さなどが要因。

● また、冠動脈CT(Coronary CTA)やLp(a) の測定も、リスク評価の上で重要であるという視点も学びました。

💉 新しい選択肢:レクビオ®(インクリシランナトリウム)の有用性

● 2023年11月より日本でも使用可能となった**レクビオ®**は、PCSK9というタンパク質の産生そのものを抑える新しいタイプの治療薬。

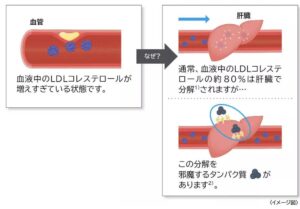

● mRNAを標的とするsiRNA製剤で、肝臓に取り込まれることでLDL受容体を増加させ、LDL-Cを効果的に低下させます(表1)。

● 2回/年の注射(初回と3か月後に投与後)で効果が持続するため、服薬アドヒアランスの向上にも期待されています。

● 既存のPCSK9阻害薬(例:レパーサ)との違いとして、作用メカニズムが「産生抑制型」であることが特長です。

表1: LDLが高い状態(左)/ レクビオの働き(右)

患者さん向けお薬情報 (ノバルティス )より

🏥 地域医療連携パスの重要性

● 国の施策として、2040年までに健康寿命を3年以上延ばすことを目標とした「循環器病対策推進基本計画(第2期)」が策定されています。

● 村松先生は、この計画を地域医療現場で実現していくための「地域医療連携パス」の導入に向けた取り組みについて熱く語ってくださいました。

地域での一貫した診療・情報共有体制を築くことで、患者さんの命と生活の質を守っていく――その大きなビジョンに共感しました。

📌 最後に

脂質異常症は「症状がない」ため、治療の必要性が伝わりづらい病気でもあります。

だからこそ、リスクを“見える化”し、患者さんに納得して治療を続けてもらうための工夫と努力が必要です。

今回の学びを日々の診療に還元し、

「無知は患者さんのためにならない」という姿勢を忘れず、今後も研鑽を続けてまいります。