当院の骨粗鬆症診療:骨の構造・骨の代謝回転について

今回は「骨粗鬆症」において基礎となる骨の構造と骨の代謝回転について、詳しくお話しさせていただきます。骨粗鬆症は、骨がもろくなり、骨折しやすくなる疾患で、特に高齢者に多く見られます。骨の健康を守るためには、正しい知識と早期の対策が重要です。今回は2024年度の医師国家試験の過去問も取り上げますので、さらに理解を深めていただければと思います。

1.骨組織の構造

骨は、骨組織、骨髄、軟骨、骨膜から構成されます。中でも、骨組織は骨基質(細胞間基質)と骨構成細胞から成り立っています。骨は破骨細胞と骨芽細胞によって、絶えず破壊と形成を繰り返し、新しい骨へと作り変えられます。この過程を「骨のリモデリング(再構築)」といいます。

2.骨の役割

骨は以下の重要な役割を果たしています:

● 血中カルシウム濃度の調節

● 造血(主に骨髄)

● 体を支える

● 臓器の保護

骨髄には、造血機能を持つ「赤色骨髄」と、造血機能を失い脂肪化した「黄色骨髄」があります。

3.骨基質(細胞間基質)

骨基質は主に骨芽細胞によって合成・分泌され、破骨細胞によって分解されます。骨基質は有機基質と無機基質の2種類に分けられます:

● 有機基質:I型コラーゲンやオステオカルシンなどがあり、これらは骨芽細胞が合成・分泌します。

● 無機基質:カルシウムとリン酸を主成分とする複合体「ヒドロキシアパタイト(ヒドロキシリン酸カルシウム)」があります。

4.骨構成細胞

骨構成細胞は、骨芽細胞系(骨形成細胞、骨芽細胞、骨細胞)と破骨細胞の2種類に分けられます:

● 骨形成細胞:間葉系幹細胞に由来し、増殖能を持ちます。これらの細胞は骨芽細胞に分化します。

● 骨芽細胞:I型コラーゲンやオステオカルシンなどの有機基質を合成・分泌し、最終的に骨細胞に分化します。増殖能はありません。また、アルカリ性ホスファターゼを分泌して、合成したコラーゲン繊維にカルシウムとリン酸を沈着させ、骨を形成します。これを「骨基質の石灰化」といいます。ちなみに、ホスファターゼはリン酸エステルを加水分解する酵素です。

●骨細胞:骨芽細胞がヒドロキシアパタイトなどの骨基質に埋め込まれた細胞で、増殖能はありません。

●破骨細胞:造血幹細胞から分化した細胞で、強力な酸性ホスファターゼを分泌し、骨を破壊します。

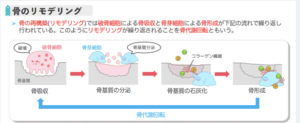

5.骨のリモデリング(再構築)

骨は絶えずリモデリングを行っています。破骨細胞が古くなった骨の表面に付着し、酸性ホスファターゼを分泌して骨基質を分解します。この過程を「骨吸収」と呼びます。骨吸収が起こった部位には骨芽細胞が誘導され、骨基質の石灰化が進みます。最終的に骨芽細胞が骨細胞に分化し、新しい骨が形成されます。この一連の流れが「骨のリモデリング」と呼ばれ、「リモデリング」が繰り返されることを「骨代謝回転」とも言われます。

Premiere Book Part.7:Micelle より転載

6.骨粗鬆症関連の医師国家試験の紹介

骨粗鬆症は医師国家試験でも重要なテーマの一つです。骨の疾患に関する知識は、特に内科や整形外科を中心に医療従事者にとって必須の知識です。以下に、2024年度の過去問を紹介します。

118D15: 骨粗鬆症の既往を持つ高齢者が転倒した際、骨折をきたしやすい部位はどれか。3つ選べ。

● a. 脊椎

● b. 膝蓋骨

● c. 足関節

● d. 橈骨遠位端

● e. 大腿骨近位部

解説:

● a. 脊椎:骨粗鬆症患者では、脊椎(特に胸椎や腰椎)の圧迫骨折がよく見られます。転倒や軽微な外力でも骨折が起こりやすいです。

● d. 橈骨遠位端:高齢者が手をついて転倒した際、橈骨遠位端に骨折が起こりやすい部位です。

● e. 大腿骨近位部:高齢者が転倒した際、大腿骨頸部や転子部に骨折を起こしやすいです。これが原因で寝たきりになることもあります。

したがって、答えはa, d, eです。

7.当院の骨粗鬆症診療

当院では、骨粗鬆症をはじめとする様々な疾患に対し、日本内科学会総合内科専門医による質の高い診療を行っています。患者様一人ひとりに合った治療法を提案し、生活習慣の改善を含めた包括的なケアを提供しています。骨粗鬆症の診断や治療に関しても、専門的な知識と経験を基にしたアプローチを行っていますので、安心してご相談ください。