当院の漢方診療:五臓①

当院では、漢方診療を通じて、身体の調和と自然治癒力を高めるお手伝いをしています。今回は、漢方医学における基礎的な知識である「五臓」について、五行学説との関連も交えて深堀りしてお話しします。

① 五臓の概念

漢方医学では、身体の臓器は「臓腑(ぞうふ)」として分類されます。臓腑の中でも、実質的な臓器を五臓(肝・心・脾・肺・腎)と呼び、管腔臓器を六腑(胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦)と分けます。三焦は現代解剖学には対応する臓器がなく、漢方独自の概念となっています。

西洋医学では、臓腑の構造や形態的異常を基に疾患の診断が行われますが、漢方医学は臓腑の機能的側面に焦点を当て、体全体の調和を重視します。

② 五行学説とは

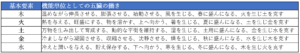

中国の古代人は、「木・火・土・金・水」という性質の異なる五つの基本要素によって、自然界に存在するあらゆる物質が構成されていると考えていました(表1)。そして、自然界の現象はすべて、これらの五つの基本要素の運動や変化によって説明できるとし、五行学説(「行」は運動や変化を意味します)という考え方を生み出しました。また、自然界が大宇宙であるならば、人間は小宇宙であり、自然現象と同様に、五行学説を人間の生命活動にも応用できると考えられました。

五行はそれぞれ、相生(相互に促進)と相克(相互に抑制)という関係を持ちます。例えば、木が燃えることで火が生じ、木は養分を奪って土を克すというように、五行のバランスが宇宙全体の調和を保っています。

表1 自然界における五つの基本要素とその性質

③ 人間の生命活動と五臓の関係

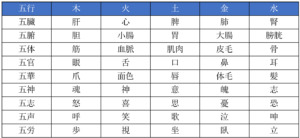

五行学説を基に、人間の生命活動を「五臓・五腑・五体」などで分類することができます。肝・心・脾・肺・腎の五臓はそれぞれ、特定の生命活動を代表する機能単位となります(表2)。

表2 生命活動の五行分類

五行学説における「木・火・土・金・水」のバランスは、私たちの身体の機能に深く関係しています。各臓器はその特定の性質を反映しており、生命活動を支える重要な役割を果たします。

次回予告

今回お話しした「五行学説」と「五臓」の関係は、漢方診療において非常に重要です。次回は「五臓の働き・異常」についてさらに詳しくお伝えする予定です。興味がある方は、ぜひ次回もご覧ください!

次回もお楽しみに!

参考文献:『学生のための漢方医学テキスト』日本東洋医学会学術教育員会、南江堂(2007)

● 漢方についての、過去のくまのまえブログは下記を参照してください。

② 「当院の漢方診療:証と漢方方剤について」。

③ 「当院の漢方診療:気血水 気編」。

④ 「当院の漢方診療:気血水 血編」。

⑤ 「当院の漢方診療:気血水 水編」。